顕微授精とは

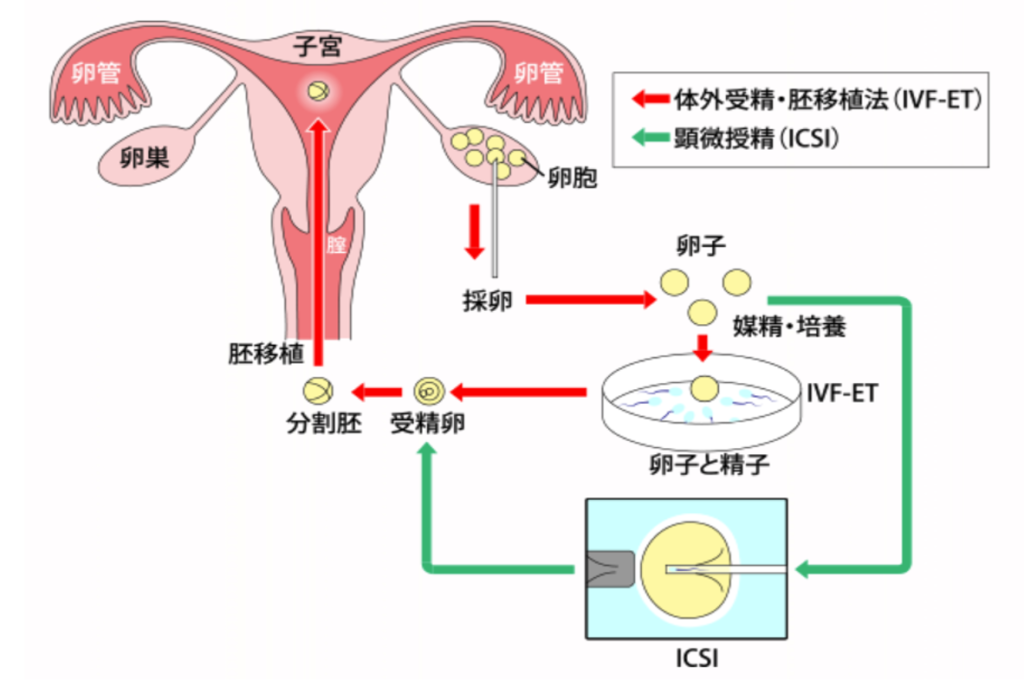

顕微授精とは、顕微鏡を使いながら精子を卵子の細胞質内に直接注入する受精方法です。英語で “Intracytoplasmic sperm injection” (卵細胞質内精子注入法)と言い、頭文字をとってICSI(イクシー)と略されます。

従来の体外受精(C-IVF)では、精子を卵子に振りかけることで受精させます。体の外で自然妊娠に近い環境を作り出すため、精子の量が少ない、受精率が低いという問題があるとなかなかうまく行きません。

その点、顕微授精(ICSI)なら、卵子1個に対して精子1個があれば、理論上は受精可能です。精子量の少ない方や、通常の体外受精(C-IVF)では受精が成立しない方でも、妊娠の確率を高めることができます。

顕微授精の適応

原則として顕微授精(ICSI)は、これ以外の医療行為では妊娠成立できない場合に行われます。

具体的には、以下のような場合があげられます。

- 反復する体外受精(IVF)では、受精卵が得られない、もしくは良好胚が得られなかった場合

- 高度な男性不妊因子がある場合

- 精子濃度が極めて低い(乏精子症)

- 精子運動性が極めて不良(重症精子無力症)

- 男性不妊症(無精子症)に対する外科手術によって獲得された精子を用いる場合

- 男性側または女性側の抗精子抗体が強い場合

顕微授精の妊娠率

日本産科婦人科学会の報告によると、2022年に日本では人工授精(SPLITを含む)を用いた治療が187,816周期分行われています。そのうち、移植1回あたりの妊娠率は約20%、移植1回あたりの生産率は約15%です。

顕微授精の方法

卵巣で発育した卵子を体外に取り出し、顕微鏡下で精子1つを卵子1つに注入し受精を成立させます。

① 卵子の採取

採卵後の卵子の周囲にはヒアルロン酸でできたゼリー状の細胞(卵丘細胞複合体)がついています。これを分解する酵素をかけ、はがします。

② 精子の選択

顕微鏡下で形態良好な精子を選びます。そして精子の不動化(動きを止めること)を行います。これは精子の細胞膜を傷つけることで卵活性化物質の放出など、受精後の卵子を活性化させるために非常に重要なステップです。

③ 卵子の固定

ホールディングピペット(左手)で卵子を固定します。

④ 精子の注入

卵子の中心へ精子を注入します。

⑤ 注入終了後

顕微授精の終了した卵子は胚移植の日まで培養器に保管します。

顕微授精の種類

顕微授精には3通りの手法がございます。

Conventional ICSI

Conventional ICSI(コンベンショナル法)とは、先端がとがったガラス管を使って透明帯を穿刺し卵子の細胞質へ精子を注入する手法です。卵子を穿刺する際に卵子にストレスを与えてしまうリスクがあります。

Piezo ICSI

Piezo ICSI(ピエゾ法)とは、先端が平たいガラス管を透明帯に軽く押し当て、特殊な機器を使い振動を伝えることで透明帯へ非侵襲的に穴をあける手法です。卵子を大きく変形させずに精子を注入できるため、Conventional ICSIよりも妊娠率が高くなりやすいといわれています。

Split ICSI

Split ICSI(スプリット法)とは、卵子を振りかけ法(体外受精; C-IVF)と顕微授精(Conventional ICSI または Piezo ICSI)に分けて、同時に2手法で受精を試みる手法です。

顕微授精のリスク

卵巣刺激によるリスク

効率よく妊娠に適した卵子を採取するため、排卵誘発剤を使うことがあります。卵巣にあまりに多数の卵胞が育ってきた場合、卵巣過剰刺激症候群(OHSS)という状態になります。もともとの卵巣の状態によってはOHSSを起こしやすい方もいらっしゃいますが、およそ5–10%の方に発生します。

OHSSでは、卵巣からのホルモンなどの産生が高くなりすぎるために、お腹や胸に水が溜まったり血液が濃縮したりし、早期に適切な治療をしなければ重症化することもあります。

遺伝的なリスク

顕微授精の対象となる方の多くは、精子をつくる機能が十分でない等、染色体の異常をお持ちの確率が高い方です。したがって、顕微授精で生まれてくる子供たちへ同様の染色体異常が伝えられる確率も高いといわれています。

胚に対するリスク

卵子にピペットを刺すことにより、卵子が物理的衝撃などにより変性してしまうことがあります。顕微授精については、未だに遺伝子や発生(胚が子供になっていく過程)機構に対する影響に関して解明されていない部分が多く残っています。

顕微授精の費用

保険適応

2022年4月から体外受精は健康保険の対象となりました。窓口での負担額は治療費の3割負担なります。 また、保険診療における体外受精は、令和3年度までの助成金と同様に年齢・回数に制限がございます。

年齢制限

治療開始時において女性の年齢が43歳未満

回数制限

| 初めての治療開始時点の女性の年齢 | 回数の上限 |

| 40歳未満 | 通算6回まで(1子ごとに) |

| 40歳以上43歳未満 | 通算3回まで(1子ごとに) |

保険適用前から不妊治療をされている場合、上記の回数上限に過去の治療実績は含まれません。

予約方法

生殖補助医療(ART)をご希望の方は、治療方針をご確認いただき、ご予約の上、ご来院ください。

当院はセカンドオピニオン目的のご予約は承っておりません。

※他院より転院をお考えの患者様は、保険診療で体外受精を行うために、前医での保険使用状況の情報(初回治療計画作成日・保険での移植回数・余剰凍結胚の有無)が必要となります。治療をお受けになられた医療機関の紹介状をご用意いただきご受診ください。